太空熊

2025-11-28

采访很长,但如果你是“全面战争”的忠实粉丝,那么我推荐你看完这篇访谈。

这远不只是一个宣发窗口,一篇不咸不淡的通稿。也并不是开发团队出几个代表,和媒体对对口风,事情就过去了。而是一次真正的交流,甚至能听到开发者倒上一些陈年的苦水。虽然没有大家迫切期待的消息——毕竟,他们自家还有宣发计划——但在这里,你可以看到很多不为人知的台前幕后。关于游戏的开发者是不是爱自己的游戏,关于焦头烂额的,彼时还不存在的首日补丁。

当我逼迫他们选出自己最喜欢的“全面战争”时,我得到了一个心满意足的答案——这验证了我作为历史系粉丝的绝对品位。如果你很心急,那这里可以先告诉你答案:是《全面战争:幕府将军2》。

鉴于受访者的咖位,这大概会是全中文互联网上最权威的粉丝认证。在大家拿品味大棒给奇幻、历史粉丝分级之前,我们先整明白一件事——这是25年来,创意组合(Creative Assembly)第一次和国内直接合作(要知道,“全面战争:战锤”系列的汉化还是民间高手攒出来的)。这确实意味着什么——不管是国内游戏市场的消费力起来了,还是顽固的英伦企业基因松动了,事情总是发生了一些改变。

这次的两位受访者,可以说就是“全面战争”的缔造者,从系列诞生,到作品开始包揽各个展会的策略游戏奖项,台前幕后,总离不开这两位主创的身影。他们分别是Kevin McDowell,“全面战争”系列的内容总监。还有Scott Pitkethly,系列的战斗架构工程师。创意组合并非只做“全面战争”,也做一些第一人称射击游戏,但这两位是真的做了25年的“全面战争”。在和他们对话的过程中,我明白了一个道理:玩东西,总有一天会腻;但造东西,是真能造一辈子。

左Kevin McDowell,右Scott Pitkethly

Q:当其他主流RTS逐渐淡出视野时,“全面战争”系列不止没有消失,反而愈发强劲,请问你们觉得系列成功的秘密是什么?

Scott:我个人认为,主要是因为市面上并没有其他游戏能提供类似的体验。“全面战争”系列有一种……我觉得可以是环环相扣的体验吧。

你在大地图上进行的长线决策,会直接影响到局内的即时战斗。同时,战役模式的各种设定,也都会体现在具体的战场上,使得每场战斗都具有不同的背景。比如,有个指挥官占了你的地盘,你集结军队去抢回来,那场仗打起来就比单独拎出来的遭遇战有意义多了。我觉得这是一个点。

另外,这个系列还抓住了许多历史爱好者的战争情结——幻想自己化身将军,亲临沙场点兵。我们做第一代《罗马:全面战争》时,就想把它做成“最完美的玩具兵人沙盒”。就像每个小孩的梦想一样,只要你玩这个游戏,那么你就是那个发号施令的指挥官,统驭战场的方方面面。不光是长期的策略规划,还有分秒必争的实时战斗。战略规划与即时操作并重,两者相辅相成。目前,市面上没有其他游戏能提供这种无缝衔接、深度绑定的体验,我觉得这也是“全面战争”系列持续吸引玩家的核心原因。

Kevin:我们大概是在2000年那会儿开始做“全面战争”的,那时我们还是个名不见经传的小作坊。说实话,那个年代的竞争对手,在现在看来,都是一些高不可攀的业界巨鳄。

我也不知道为什么,那些知名的RTS游戏最后都消失了,大概是动视这样的大公司(“全面战争”系列最早由动视发行),之后都跑去做一些更卖座、更大牌的游戏项目了吧。 但有意思的是,我们的游戏反而有那种生命力,那种长期的吸引力。你想想看,大家现在还在玩《中世纪2:全面战争》这种二十年前的老古董呢。

我觉得关键原因在于,我们提供了一种独一无二的深度体验——就像Scott刚才说的,融合了战略和战术,适合各式各样的人群,能让玩家在思维和情感上都投入进去。

我们的游戏,从本质上来说是个沙盒。玩家可以在里面玩出自己的花样,扮演伟大的领袖,经历各种史诗级的战场和故事。

Scott:还有一点,“全面战争”系列极其深度的战场模拟,一方面让制作过程变得非常困难,另一方面也确实让我们得以在战场细节上大展拳脚。

正是这种细致入微的氛围刻画,让我们的游戏变得非常特别。你可以看到,游戏里的士兵们都有点自己的小想法,会在这个世界里自主行动,这是你在其他游戏里看不到的。

我记得很清楚,当我们最初制作《罗马:全面战争》——哦,不好意思,是《幕府将军:全面战争》时,市面上那些传统的大型即时战略游戏,已经建立了一套固定的开发流程。而我们的游戏有点怪(Weird),并没有遵守那些既定的方法论——其实是因为我们当时不太懂行,没有那种把世界看作是2D平面,然后用3D渲染出来的开发思路。RTS游戏的地形其实是平的,而我们不一样,上来就决定要做起伏的山丘与复杂的定居点。

实际上,这么做反而让开发过程变得更难了。不仅是从技术和开发角度来看,也包括从玩家角度,去理解游戏机制的难度。你甚至需要把视角拉近到单个士兵的范围,去看看他们的视野里到底都有些什么,才能搞清楚他们是不是能开火。比方说,士兵通常需要走到山顶一类的制高点才能射击,因为我们做了真正的三维视野系统。游戏里的投射物,包括箭矢、炮弹等,都具有在战场上发射飞行的实体。

也正是这种深度的模拟水平,才会催生出那些意想不到的“魅力瞬间”。在那些更依赖固定路线和预设结构的规则型游戏里,你是体验不到这种魅力的。你会在战场上看到,部队是真真切切地在互相混战,很多人会掉队,士兵之间会互相推搡……这些小瞬间,在其他复杂程度不够的游戏里,是根本不存在的。

Q:每一代“全面战争”系列都在加入新的元素,比如枪炮、海战,还有现在的魔法,你们担心这些新要素会冲淡系列一直营造的古代战场氛围吗?

Kevin:完全不担心。我们自己对“全面战争”这个概念的理解其实非常广泛,也许比一些玩家想得还要宽泛。

所以,我们不害怕去探索那些新的挑战,只要它们符合Scott之前提到的核心系统,也就是包含战役和战场两块玩法就行。归根结底,只要是能让玩家觉得有趣、好玩,能让人兴奋起来的东西,我们都愿意去尝试。

这些年来,我们尝试了很多新花样。比如,在《罗马:全面战争》那会儿,我们做了攻城战和城市巷战;在《帝国:全面战争》里,我们加入了完整的海战玩法;《全面战争:三国》里,有那种角色扮演式的武将系统;《全面战争:战锤》显然就加入了魔法和各种奇幻能力。

所以,我们认为“全面战争”这个概念,本身是非常灵活的,几乎没有什么点子是我们不愿意去考虑和尝试的。

Scott:没错,“全面战争”是个博采众长的系列。某一代游戏呈现出特定的内容和风格,并不代表“全面战争”未来就会一直这么做,对吧?

比如《全面战争:战锤》,它非常强调单兵对抗和特殊能力的管理,但这不一定是我们希望历史题材游戏呈现出来的玩法。所以,每款新作的出现,并不意味着它就会成为未来所有作品的固定模板。

首先,我们的决策要考虑到,什么样的设定才最适合当前这个IP。当然,那些核心原则的前提必须都在——有战役模式、战斗必须真实且有趣。这些基础要素不能少。

但具体到题材的实现上,并不意味着整个系列以后都会一成不变。做下一款游戏时,我们会重新做决定,去思考什么方式最有效。具体要看玩家群体的反馈,看他们玩游戏时,主要都把精力放在哪些方面。是希望他们更关注微操单位?还是希望他们从更高层次来思考战略?

Kevin:其实,很多年来都有一个开玩笑的说法,就是《全面战争:恐龙》——我们从来没真打算做,也永远不会做。

但我们绝对有能力做!如果真的真的非常想做的话,我们完全可以把恐龙扔进去,然后做出一款“全面恐龙战争”——但我们不想做那玩意。

已经做啦!

Q:在你们看来,“全面战争”系列过去25年里最大的变化是什么?

Kevin:很有意思的问题。是这样,我们俩——Scott是首席架构师兼总监,我是创意总监兼美术出身,我们都有各自关于变化的视角。

从我的角度来看,过去25年里最大的变化,其实是内容质量和复杂程度的巨大提升。

用最直白的方式来形容:当年做初代《罗马:全面战争》时,做一个新的单位模型,只需要一天的时间。

而现在,哪怕只是做一个普通的单位模型,都需要大概25天。过去几十年里,电子游戏的体量和细节提升巨大。虽然这会花费大量的时间和精力,但至少对我们的游戏而言,一切都绝对值得。这确实是一个巨大的变化,它彻底改变了我们考虑项目规模的方式,也改变了项目的成本。

Scott:是的,成本和成效的不断权衡,算是“全面战争”系列的一个核心母题。这又回到了我们的第一个问题——为什么这个系列能存在这么久,以及为什么它如此吸引人。

在大多数采用战术视角的游戏里,你的镜头都在80米高空,士兵们都是很小的火柴人,没必要给角色添加大量细节。如果我们也那么做,那肯定能省下很多钱。

但“全面战争”的特别之处在于,你可以随时随地拉近镜头,以前所未有的方式去观察战场。你看到的每一个物件,都可能花了我们整整25天的时间。哪怕你在某些时候,并没有看到这些细节,光是知道这些细节的存在,就能增加你的情绪体验。而当你真的拉近镜头时,那种满足感是无与伦比的。

这就是我们所创造的“全面战争”,一头策略游戏的“史诗巨兽”。它的制作难度极高,但也正因如此,人们才会反复爱上这个系列。

Kevin:最开始做“罗马”时,我们只有一个角色设计师,游戏里的所有单位都是他一个人设计的。现在,同样的事情要25个人才能做完。回想起来,还真是挺感慨的。

Scott:我认为,技术发展是一个永恒的挑战,因为技术总是在不断升级。就像Kevin说的,每当技术向前迈进一步,图形、音频和视觉效果都会随之提升,玩家对此自然也就有期待。

但对我们来说,每一步技术升级都伴随着巨大的代价——内容制作的成本突然就翻了25倍。所以,每一代技术进步,都让我们的游戏变得更具沉浸感。但同时,这也导致它对资源——不管是开发资源,还是对硬件性能的需求——都变得越来越高。

Kevin:每次有新项目,开会的时候,我一直都跟美术团队强调——“照着上一代的规格来就行了,别搞大动作”,结果嘛……哈哈。

大动作

Q:系列里新增的哪些进步和改动,会让你觉得格外印象深刻?

Kevin:挺反直觉的是,我觉得初代游戏的技术进步反而是最颠覆的。那真是一次巨大的飞跃,从一个基本上都2D视角的游戏环境,硬是攒出了一个完全3D的游戏。

不过,我不确定那个算不算,毕竟是很久以前的事了。我想说一个更近一点的例子,大概十年前吧,我们决定要做一款涉足奇幻题材的“全面战争”。

当《全面战争:战锤》计划启动时,我们根本就不知道,后来会有着怎样的困难,应该投入多大的资源。后来,跟Games Workshop聊过后,我们最终决定放手一搏,直接ALL IN。

这是我们在做奇幻题材时的心得——别把它当成一整个巨人来啃,而是一点接一点,拆分成小块来攻克。

也许在当时,我们还对此不以为然,但回过头来看最终成品——那些巨人、巨龙、炫酷的法术效果,屏幕上数量惊人的各种不同的单位类型,还有那些叹为观止的战斗动画——我认为,从只有人类的历史题材,到加入魔法和各种疯狂生物,这整个跨越是非常惊人的。

Scott:我这边的回答可以分成新、老两部分。

当年我们做《帝国:全面战争》时,第一次引入了海战,而我是负责水体渲染(Ocean Rendering)的那个人,那是一段很美妙的经历。当时,游戏开发技术还处在发展阶段,没有人有相关的项目经验。而我手头上没有别的工作,就以全力投入到了海战场景的环境模拟中——这是后来难得的奢侈时光。

当时,我深入研究了各种相关的技术论文,做出了我认为在当时看起来非常棒的海水效果。并且,海战的每一个元素,我们都做到了极致的模拟,比如符合真实物理规律的船帆,炮弹击中时,它们会在风中飘动,你可以炸穿船帆,也可以在船舷上炸出洞。你甚至能看到船员们在船上装填大炮。作为开发者,在尝试这些东西时,我们自己也玩得很开心。

记得后来,负责战斗设计的团队介入时,他们直接就崩溃了。问我们,到底要怎么平衡这个系统?因为有太多的影响因素了。当船在水里摇晃时,炮弹发射出去,每次击中的船只部位都不同。有时船沉得很快,有时却又需要很久。我们当即回答——要的就是这效果!然后,他们只能服软,建立了一套新的战斗系统,想办法让游戏变得可以玩、可以平衡。

往日种种,犹在眼前。那时,我们真的向前迈出了一大步。

Kevin:我们当时还拥有市面上能做到的最真实的船只模型。具体是怎么做到的呢?我们去了英国国家航海博物馆。他们那里有所有船只的设计图纸。为此,我们付了一大笔钱,买到了所有图纸的使用版权。

所以,我们游戏里的所有船只,都是完全按照原始设计图纸建造的。那些图纸的工程量真的超级超级多。

就像我们花的英镑一样多。

Scott:我一直不知道这事,过了好多年,我才发现当初用的战舰图纸是花了钱的。

再说说第二点。这个是目前正在进行的课题。虽然听起来可能没那么炫酷,但我觉得非常重要。

我们想把“全面战争”系列做得更加“顺畅”——比如,做成多平台适配的游戏。为此,必须想办法,重点解决系列一直以来的重大难题——多单位控制。如果你有20个单位,在一个复杂的环境里给他们下达移动指令,他们到底该去哪?怎样走才符合玩家的预期?如果我在一个很小的空间里拖拽部署大量部队,效果应该是什么样的?

这些控制方案在多数情况下是管用的,但总会出一些莫名其妙的岔子。这次我们终于有了足够的时间,可以彻底深入研究这个问题。

这是一个长期的优化工程,对单个项目的投入产出比不高。但我们是在为所有的项目打好基础,所以才要深入挖掘,以求彻底解决问题。

这些工作都是隐性的。做得特别好,玩家反而不会注意到它。如果注意到了,说明哪里出了问题——玩家肯定会问“怎么又发呆了?为什么我死活点不动?”我们努力的目标,就是让这些操作变得更加顺滑。

是的,我们为此投入了大量的时间和资源。虽然不是什么花哨的东西,我甚至希望玩家别注意到我们的优化工作,能在游戏里如臂使指才好。

Q:“全面战争”系列目前的题材,集中在线列和冷兵器的前散兵时代,请问是不是引擎和技术的原因,限制了历史题材的选择?

Scott:作为平台架构师,我的工作之一,就是努力打造一个战斗引擎,能够处理我们想在历史上涵盖的所有战斗类型。因为,从古代战争到《帝国:全面战争》那种火器时代,差别太大了,中间有巨大的跨越。

实际上,我认为做火器最复杂的一点是,它们是那种弹道平直的武器,就像步枪一样。所以,一旦你搞定了《帝国:全面战争》的平直弹道武器,那如果你想在更未来、更科幻的设定里,做一把快速射击的武器,比如机枪什么的,技术上反而没那么复杂。

我个人认为,这几乎是最具挑战性的部分。挑战不在于背后的技术——其实挺简单的——而在于用户的体验。我们怎么向玩家展示这一点?我们也希望避免过于死板、过于“排队枪毙”式的整齐划一,让一切变得更自然、更有机动性、更分散。这绝对是我们引擎想要支持,并正在持续优化的方向。

至于分散的散兵阵型,我们首先要确保战场信息的可读性。玩家需要在战场上分辨出哪个单位是哪个单位,所以至少要保持一定程度的统一阵型。

这不仅关乎单个单位如何运作,也关乎多个单位如何协同,以及AI如何控制它们。

在某些设定中,比如古代战争,你可能希望看到大片大片的部队,排着整齐的战线向你逼近;而在更现代的背景下,你可能希望看到AI在军队层面,使用更多的散兵战术,让部队的移动方式完全不同。这些都是不同的元素,而我们希望引擎能够支持所有这些不同的领域。

我们希望“全面战争”能够长久地做下去——因此,我们正在努力构建一个引擎,能够处理MOD作者想出来的任何疯狂点子,并且过程上尽可能优雅、顺畅。

Q:作为历史题材的正统作品,《全面战争:法老》在题材和兵种多样上似乎不尽如人意,请问你们为什么会选择这个题材?

Kevin:尖锐的问题,我今天的主要工作就是打太极。

其实,我们一直对古典时代有一种特别的情愫。我觉得,我们从来没有真正深入触及那个时期——我指的是前罗马时期。很可惜,《全面战争传奇:特洛伊》和《全面战争:法老》的经验,也给了我们启示——我们未来会有非常明确的计划,在开发游戏时,关于题材和玩法,我们会和社区玩家进行更紧密、更深入的探讨合作。

Scott:我们知道,玩家对历史题材的呼声一直很高。是的,我们确实在选题和受众调研方面犯了错误,但借此我们也想声明一点——历史题材是“全面战争”系列的重要组成部分,永远都是。

历史是“全面战争”的立身之本。

Q:在过去25年里,“全面战争”系列在全球持续发展壮大。在理解和连接中国游戏文化方面,团队是否获得了什么特别的经验或见解?

Scott:关于三国题材,我们已经讨论了几十年了。可能自我加入公司以来,大家就在说要做“三国”了。刚开始我根本不知道他们在说什么,那已经是26年前的事了。为了在游戏里实现 “郡县”(County Region)系统,我们做了相当大的努力。

Kevin:我们在Games Workshop那里做了很多工作,尝试让他们认识到中国市场的重要性。我们也从中学到许多,希望能更好地支持中国市场。

与此同时,我们也非常感激中国玩家,虽然我们不能像现在一样面对面地交流,但你们一直以来都非常支持“全面战争”的发展。我记得大概是十年前吧,我们看数据的时候突然发现,中文论坛的流量竟然能有欧洲论坛的十倍大!

在不久的将来,我们会更加积极地与全球各个文化圈建立更好的联系。

Q:玩家都有自己更偏向的历史选题,请问你们是怎么选择“全面战争”系列的历史题材的,以及你们如何处理和玩家喜好之间的冲突?

Kevin:难说啊。我的看法是,有一群玩家喜欢所有的“全面战争”游戏;同时,还有另一群玩家有非常强烈的个人偏好,他们只喜欢特定的地区或国家。

而我来自加拿大(不是英国人),就我个人所知,创意组合对那些带英参与过的历史事件有特殊癖好。这些往往就是我们的出发点。(笑了)

Scott:历史系粉丝对细节非常非常认真。如果我们把军服做错了、帽子上的羽毛颜色不对、纽扣的颜色错了,他们会毫不客气地指出来。

所以,我们对历史的态度非常严肃。就像我之前说的,游戏玩法和沉浸感总是并行不悖的,只要有可能,我们就会追求绝对的历史忠诚度。

我们会与各个领域的历史专家合作——就是那些撰写历史书籍的,最知名、最受追捧的专家教授。我们会邀请他们来公司,让他们跟我们交流,评审我们的游戏,告诉我们哪里做错了,或额外分享一些有趣的细节。

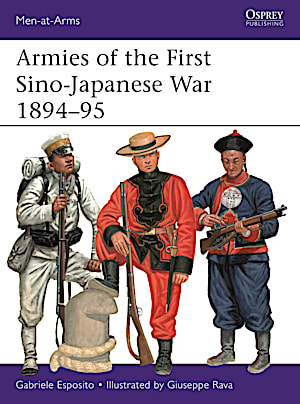

我们办公室里堆满了历史书,多到难以置信——里面有个单独的鱼鹰社(Osprey)版面,基本上历史上的每一个兵种,都有一本单独的书来介绍。我们的团队花费了无数个小时翻阅这些书,只为了把游戏里的单位还原得更加准确。这些资料为游戏的制作,提供了巨大的支持。

Q:你最喜欢哪一部“全面战争”?

Scott:真的很难回答,因为很容易闪烁其词。但我还是想说,我对所有的作品都有感情,都是美好的回忆。

初代“全面战争”,那是我刚大学毕业,参与的第一个主要游戏项目。我当时以为自己什么都懂,结果突然发现自己一无所知。我先得搞明白怎么做游戏,然后要从零开始,手搓一个“全面战争”系列——我加入公司时,这个系列根本还不存在。所以,那一代游戏在我心里永远有个特殊的位置。

后来制作“全面战争:战锤”系列,那简直是如梦似幻。我上学时就给“战锤”模型上色、玩“战锤”桌游。如果当时有人告诉我,未来我会靠制作“战锤”世界观的游戏赚钱,我肯定掐掐自己,看自己是不是在做梦。所以,那真的是一段圆梦体验。

我也很喜欢《全面战争:幕府将军2》。从某种意义上说,它提炼了游戏的核心玩法,那种纯粹感和艺术美感,我认为是所有“全面战争”游戏中的完美之作。

所以你看,这是一个很糟糕的答案——因为你只问了一个,我却给你了一堆。

Kevin:那我这里有一个更糟糕的答案——我的答案基本上跟Scott一样。

但我还想再加一个进来——虽然听起来可能像是在讨好中国玩家,但我确实觉得《全面战争:三国》,也有它的特别之处。

我之所以这么说,是因为长期以来,我一直认为早期的“全面战争”游戏缺少一个关键元素,那就是与角色的情感连接。

其实在做《全面战争:罗马2》时,我们就有了这个想法——你需要真正认同一个个体,然后以那个人的视角去建立你的帝国。但在《全面战争:罗马2》里,这个想法并没有真正实现(只有家族树)。

所以,我认为《全面战争:三国》才是我们最终真正达到这个目标的系列。

Scott:《全面战争:三国》确实是非常重要的作品,因为它成功地将奇幻(演义)和历史结合在了一起。我们希望它感觉像是一个真实、地道的历史系“全面战争”,同时又希望能体验到关于三国的民间传说和传奇故事。平衡这两者,其实相当困难。

我们甚至设计了一个选项,让玩家可以自己调整——你可以选择玩更偏向神话传说、更具演义色彩的一面,也可以选择玩那个时代更接近历史模拟的一面。我们把这两种模式称为演义模式(Romance)和史实模式(Records)。

这是我们唯一一次,因为题材本身的特性——既有演义传说的基础,也有现实历史的根基——而做出这样的设计。

Q:我很想念Jeff van Dykc在过去系列中的谱曲工作,请问未来他是否有机会回归到“全面战争”的制作中?

Kevin:老朋友了,有可能,未来会有机会的。

Q:《全面战争:战锤》里有很多新奇的单位,请问哪个你们觉得最难做?

Kevin:有很多,得去查查才知道。我记得有一个巨大的玩意(死灵巨像),吸血鬼海岸派系的,全身都是海盗船的碎片,看着非常有魄力。我们的美术花了大概35天的时间,才搞定那个模型。

是这样的,除了工作室的艺术家外,我们也经常跟很多自由职业的专业人士合作。不只是“全面战争:战锤”系列。要是拉一个榜单,那种全球前五还是前十的、最牛的游戏角色设计师榜单,里头会有相当一部分人都参与过“全面战争”系列的制作。

死灵巨像的概念作者,就是个中翘楚。我真心觉得,可能只有真正的大师才能想出那样的设计,达到那样的品质。

Scott:我的选择,难度倒不是特别大。早期的《全面战争:战锤》里,有个叫索尔·格林的矮人领主。他坐在一张王座上,让另外四个矮人抬着。我当时就懵了——这个单位怎么做?怎么让他在四个独立单位上保持平衡?轿子散架又该怎么做?

后来,我们把它当成了一个整体来建模。

这个建模的动作骨骼非常复杂,肯定没法用步兵的动画。我们特地为整个单位,包括那些抬着大王座的小矮人,做了全套的完整动画,最后成功了。后知后觉,才发现这种方法是有多消耗动画预算——但它确实管用,我们最后做出了想要的效果。所以,有时只要能解决问题、推进开发进度,白猫黑猫都不重要。

Q:如果要把“全面战争”系列25年的历史拍成一部纪录片,你认为哪个时刻可以作为影片的开幕?

Kevin:可以用初代《全面战争:幕府将军》。其实,这个项目最初启动的时候,就只是想做一款快餐式的RTS跟风游戏,因为那时候RTS正火。结果从那个奇点开始,项目不断膨胀爆炸,最后落地问世。

Scott:一切一切的开头,就是有个程序员用汇编语言写了个3D地形渲染引擎,然后他拿给公司创始人看,说“嘿,我想用这个做个游戏”,然后——就真的做出来了。

不过,如果要有纪录片,我倒是希望能有原版《全面战争:罗马》的开发日记。那段时间,我们正在跟另一个RTS游戏抢档期,结果不得不削减大量的游戏机制,开发时间也有缩水。后来,我砍掉了很多东西,不然游戏根本就跑不起来。那段时间简直就是焦头烂额——不过,最后大家还是砍下了项目。

虽然当时感觉快要崩溃了,但现在回过头来看,也是一段很有趣的经历。

Kevin:当时整个团队都是焦虑的气氛。有个Bug,我们找了整整6个月!6个月才找到。除此之外,还有一种随机写入内存的神秘Bug,非常非常的疑难。

Scott:完全捉摸不透的Bug,我在《全面战争:战锤2 》里还遇到过一次。为了这个Bug,我重写了内存分配,花了大概有三天时间。那好像是我第一次担任技术总监,责任全在我这儿。其他人要是找不到 Bug,就得你来找。实在是压力很大。

那时候给玩家发补丁,可比现在难多了。

现在有了 Steam,补丁都是自动下载更新的。但那时候,得把补丁送到玩家手里,可能要把它附在《PC Gamer》之类的杂志封面和光盘里。玩家得拿到那张光盘,手动安装补丁。

所以说,当时的游戏开发者要尽可能从一开始就把事情做对。真要是出了问题需要修复,想发补丁下去都是难事。

Q:最后,有什么给中国玩家的寄语吗?

Scott:对所有玩过“全面战争”的中国玩家,我们表示衷心的感谢。如果你热爱“全面战争”系列,请把这份热爱传递给身边的玩家。也请告诉我们,“全面战争”在你心中的闪光点是什么,我们会努力朝这个方向努力,把游戏做得更好。

总而言之,非常感谢大家一直以来对“全面战争”(Total War)系列的支持,感谢有你们的支持,我们才能自由创作我们想要的作品。

Kevin:谢谢中国玩家十年如一日的支持。我们承诺,会和你们保持联系,成为合作无间的伙伴。

对了,“全面战争”系列25周年特卖活动正在进行中,看完Scott与Kevin的访谈后,我希望你会对它感兴趣——至少对《全面战争:幕府将军2》有那么一些好奇。

“全面战争”系列25周年特卖活动:https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/TW25

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论