海的那边是什么?

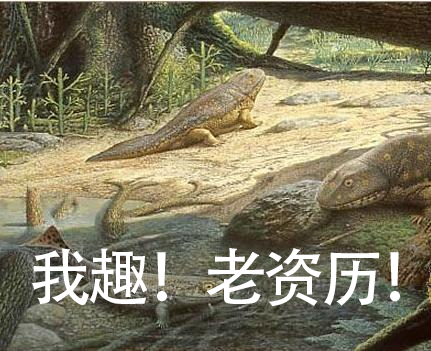

如果你以前问我这句话,我可能会觉得你刚看完巨人,想跟我对暗号玩个梗,那我就得回上一句“海的那边是敌人”,表示自己是个通晓二次元名人名言名场面的老资历。

但你要是现在问我“海的那边是什么”,我可就得淡淡质疑一句“何意味”,然后非得咬上你一口不可。

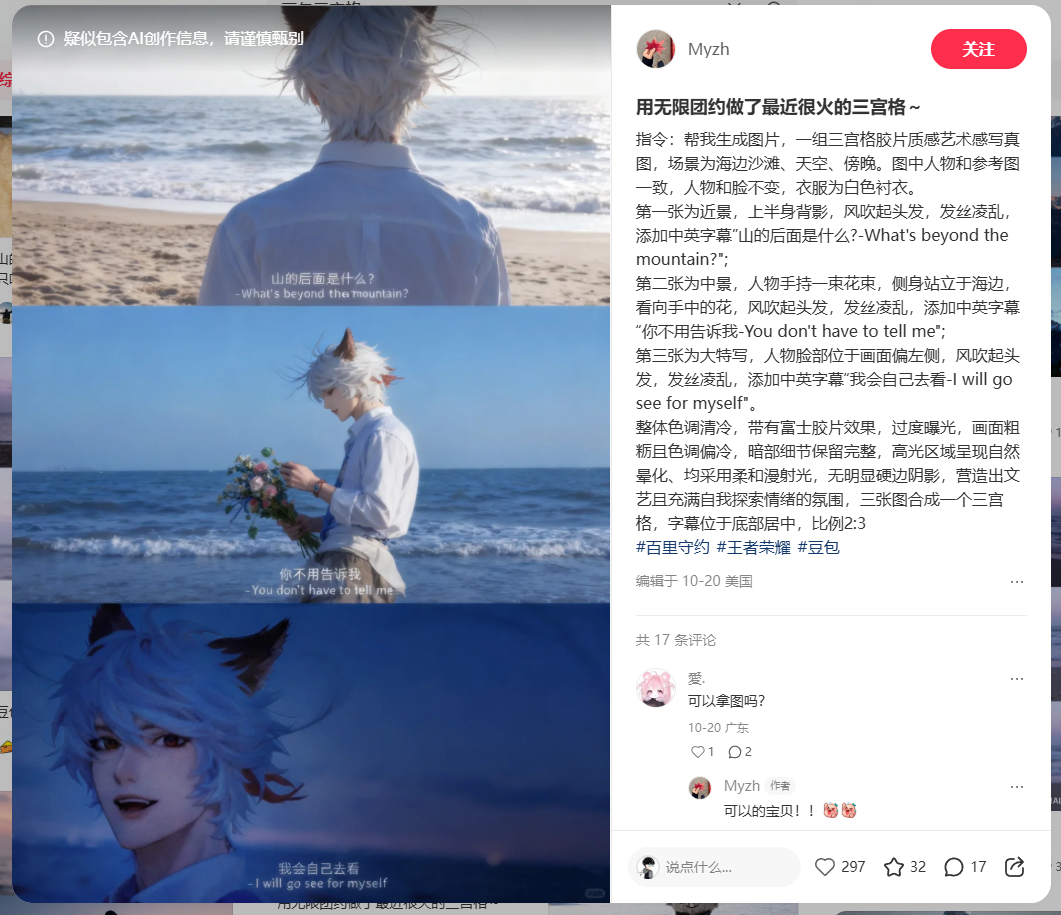

别问,问就是现在最新的潮流——海边三宫格。

起初,这款三宫格还挺有哲理。

“山的那边是什么?”

“你不用告诉我”

“我会自己去看”

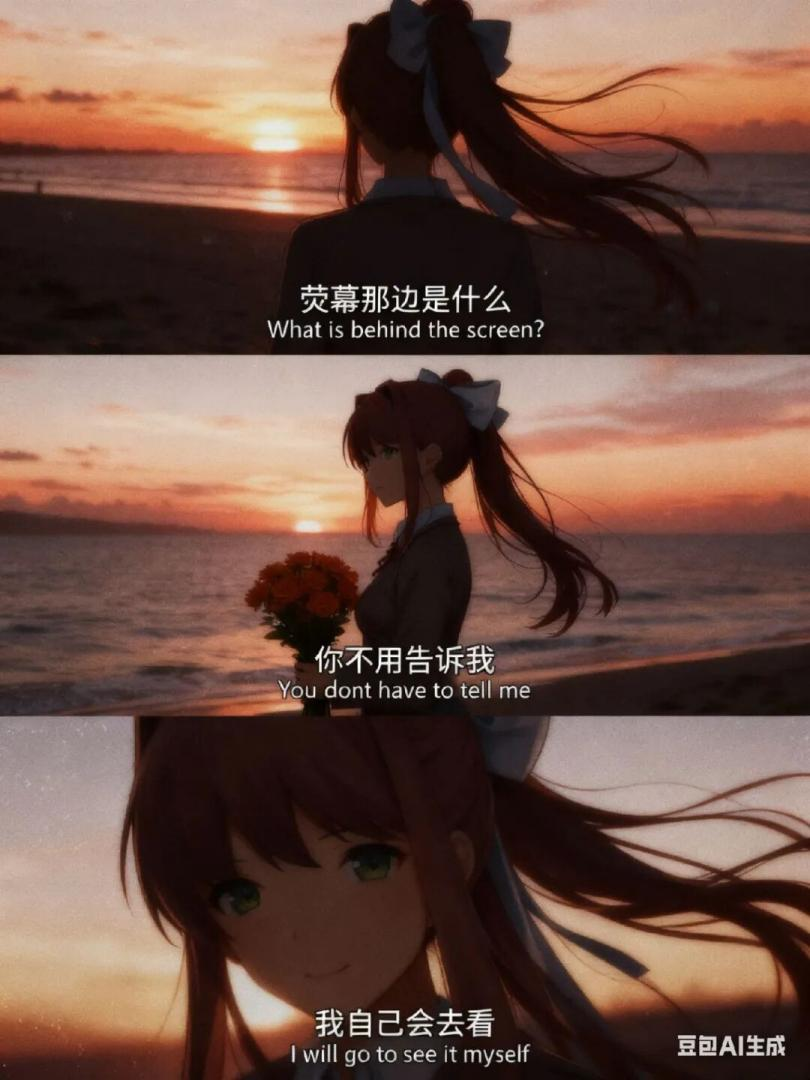

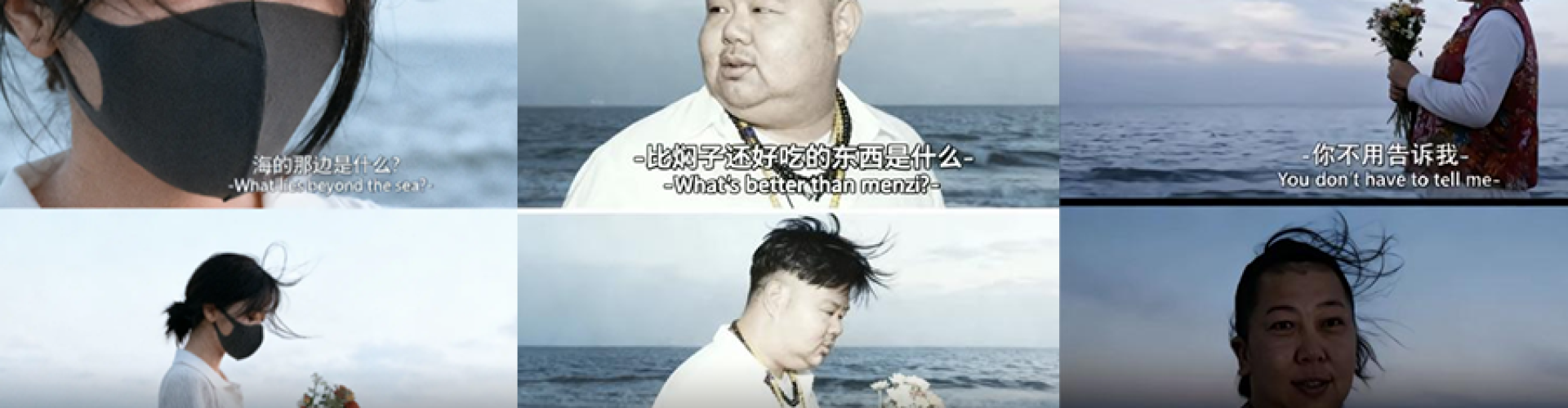

这段听上去相当经典,被无数文章引用,并最终成为金句的独白,已然难寻其源。但其表现出的文艺范和电影感,却始终能带来淡淡的装逼气质。得益于日渐灵活的AI工具,用这三段话生成定制的电影分镜,也就成了一时的潮流。

只需要把焚诀复制一份,然后将其粘贴到任意AI软件里,就能把某张照片改成类似的三宫格分镜。可能是昏暗的海边天生自带一丝文艺风,也可能是一个人在海滩上的独白极富孤独感……不论如何,这段三宫格写真的最初表现,都以美感与氛围为主。人物的气质必须狠狠拿捏,分镜也得对上独白的层层递进,这才能把AI的功力完全发挥出来。

但你知道的,网友们永远不会停留在这第一阶段。满足自己对美感的追求后,那就得整点新活给大伙来点小小的震撼了。

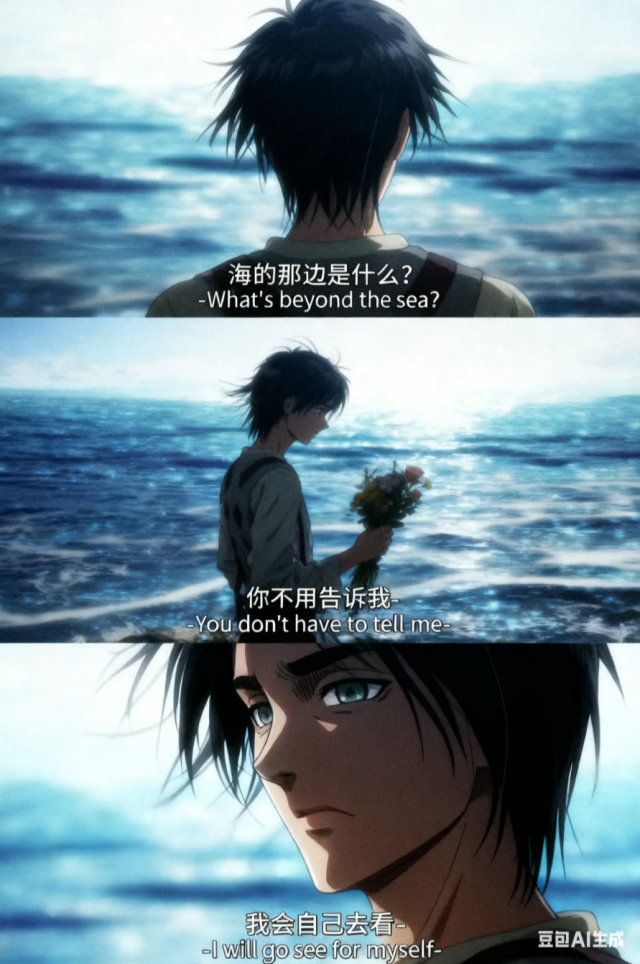

很快,我们就迎来了海边三宫格的第二阶段——不当人。

“不用AI时我都能看到文艺青年海边装逼,用上AI还看文艺青年海边装逼,那我这AI不就白用了吗?”秉持这样的态度,三宫格里的角色很快就完全不是人了。不管是猫猫还是狗狗,那些跟人亲近的可爱宠物,也可以配上类似的文案和分镜,看上去便有一种奇妙的反差感。

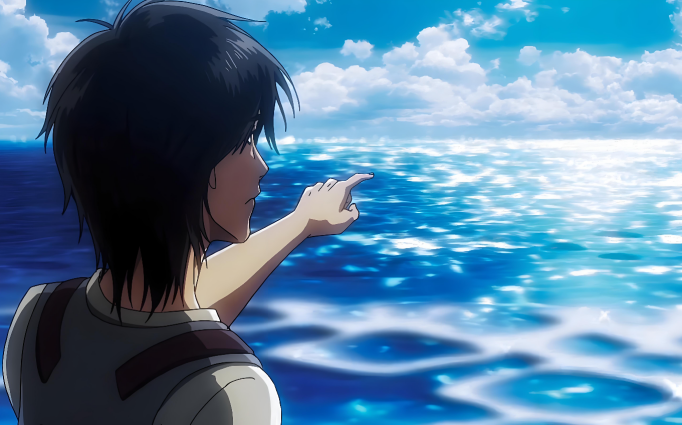

而二次元角色,也可以巧妙地融合进来,既有那种符合原作气质,制作以美感为主的三宫格,也有在反差道路上越走越远,主打一个给大伙都逗笑了的整活三宫格……但万变不离其宗,整体上还是经典的框架。

可能有朋友已经发现了,这些三宫格的第一句,怎么有的是山有的是海呢?这或许正是三宫格在流传过程中的失真,原因也不难推测——背景里真的有一片海。所以,台词便迭代为“海的那边是什么”,形成一种山海共存的局面。

其实无论是山还是海,这段台词所表述的内容都是一致的,那便是在面对某样难以逾越之物时,你会怎样做。但好巧不巧的是,大伙正好还知道一个在海边的名场面——“海的那边是敌人。”

这段话本是《进击的巨人》中的名场面,由于其流传极广,导致不少人每每用手指向海边,都想把这段话复读一遍——这倒也可能是“山的那边是什么”逐渐转变为“海的那边是什么”的原因之一。

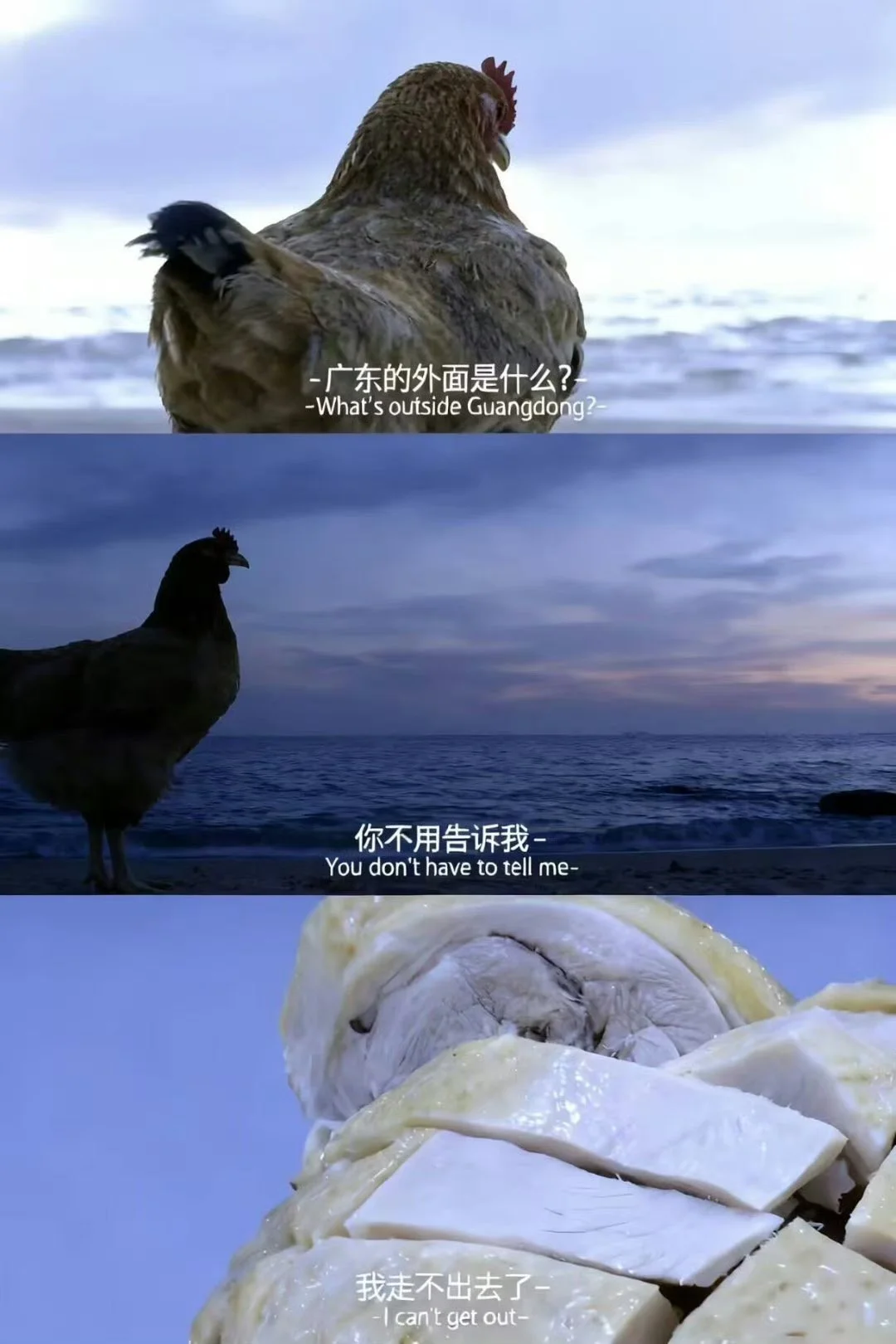

不过,纠结是山还是海完全没有必要,因为继续迭代下去,更有反差感的玩意就来了——地方名菜系列堂堂登场。

众所周知,没有一只鸡可以活着走出广东、没有一只牛可以活着走出潮汕、没有一只鸭子可以活着走出南京、没有一头驴可以活着走出保定……如果可以,我甚至能给你来上一段贯口,把这样的句式套在全国各地。当然,西湖里的鱼除外。

光是镜头里的角色不当人,难免有些不尽兴——真想找乐子,屏幕外输入指令的也不能当人。所以,在进化版海边三宫格里,每个动物都有自己的“山”,可山的那一边没法去看,因为反转来得如此突然,它们真的走不出去。虽然对这些动物而言,这样的三宫格有一点点地狱笑话的味道,但对屏幕前已经不当人的人类来说,大伙巴不得美食在地狱的油锅里走上一遭。

就连各地文旅,都开始用这种手段为家乡宣传,展示各种各样的地方特产——虽然有时候,说台词的连生物都不是了,但三宫格的分镜还是会让人忍俊不禁。

如果你觉得光是这样玩还是有些不够劲,那更搞的创作还在后面。网友们终究顺着看山是山、看山不是山、看山还是山的路径,再次回到了图里有人的境界,只不过这一次,图里出现的是各路神人。

不管是东北雨姐还是大卫戴良子,各路久经沙场的抽象网红你方唱罢我登场,只要把他们放在海边,再配上这个相当电影感的三宫格,那文艺范小味就一下子上来了。雨姐成了大伙的“小雨”,良子也变回了小胃袋时期——顺带一提,要是给良子本人看这图,他估计会高兴地表示:“对对对,我就是这么帅。”(也有可能是“这图还没我帅”)

总之,海边三宫格不会放过任何一个神人,只要是在互联网上出现过,给人留下深刻印象,或起到某种“这倒是提醒我了”作用的网红,就都在海边有着一席之地。

就这样,在愈发自由的发展当中,三宫格彻底成了网络热梗大乱炖——虽然那些梗本身已经有着自己的发展路径,能让大伙在理解的基础上笑出来,但套上文艺范拉满的三宫格,就在多了一层反差的滤镜里拐了个弯,从而造出新的乐子,诞生了如今愈发抽象、愈发引人思考的海边三宫格。

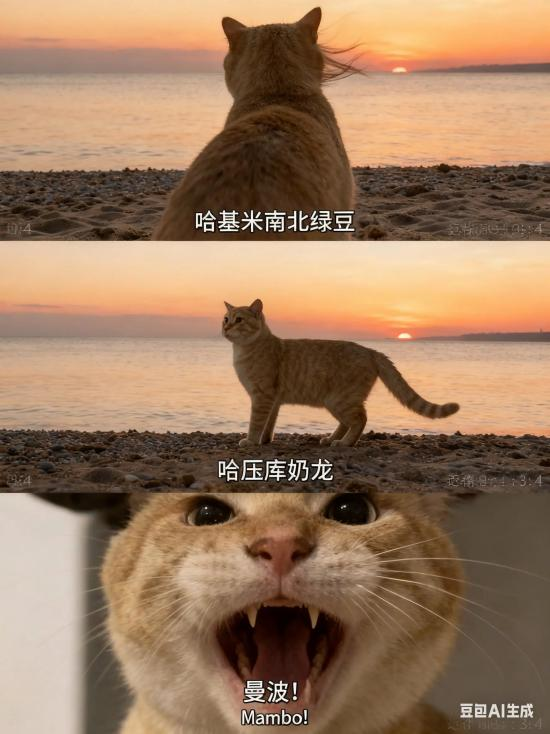

比如完全搞不清楚状况的猫meme,进到三宫格里也不需要一层层递进的情绪,沉默的表情配上完全搞不清楚状况的台词,完全足以形容不少人第一次看到这个三宫格时搞不清楚状况的虚无心境。

而这种彻底抛去三宫格框架,从想知道外面是什么,到无法知道外面是什么,再到不想知道外面是什么的演变,最终便停止在开头的那句“我非得咬上你一口”不可——当然,咬人也行,把拖鞋咬烂也行,只要有活就行。

这场由网友们共同发起,由AI充当工具,由无数互联网热梗充当素材的海边三宫格热潮,在一轮又一轮的演进中诞生出数不清的梗图,并且还在不断持续——毕竟老东西们把焚诀到处丢,随便复制一个就能开搞了。

不过,若是我们反过来重新梳理海边三宫格梗图的发展路径,你会发现这似乎有些眼熟,这也是在无数梗图诞生过程中,网友们或有意或无意制造出的意义。

当三亿多年前的第一批原始鱼类从海洋爬向陆地时,没有鱼能想到自己的子孙将在进化中成为陆地霸主,并来到物是鱼非的岸边回望那片海洋,问出这样的问题:“海的那边,是什么?”

这是已经蜕变为人类的陆地生物们,望着那片可以称之为生命起源的海洋,所提出的令一代又一代先驱着迷的知识性问题。

鱼石螈,生活的时代距今已有3.6亿年,很长一段时间被认为是最早登陆的脊椎动物,也是泥盆纪四足动物的唯一代表,这是真老资历

但上过地理课的人都知道,地球海洋占地球表面积的71%,陆地占地球表面积的29%。从最浅薄的知识点角度来看,海洋的另一面是什么,你早就知道了。正如你玩《席德·梅尔的文明VI》时点出卫星科技的那一刻,整张地图的迷雾都被揭开,一个完整的世界展现在你眼前那样。海洋的尽头、世界的尽头,都在一代又一代先驱的探索中从未知变为已知,而后人们要做的,可能只是学习这些知识,并在这之后继续探索而已。

然而,在知识之外,还有一片迷雾——那便是我们自己。

山的那一面是什么、海的那一面是什么?人们寻求的不是知识性的解答,而是求知的过程,那些静态的知识其实没那么重要,所以人们才要自己去看,去用自己的经历去探求一切,哪怕是已知的,哪怕是重复造轮子。

这便是三宫格一开始便大受欢迎的原因。“山的那边是什么?你不用告诉我,我会自己去看”,它符合人们对“自由”的想象——似乎也与巨人的看海名场面不谋而合。

但一开头的“自己去看”虽唯美,却多少有些流俗——说多了,总会令人感到厌烦。那些对出不去地点的动物的调侃,其实就是对三宫格的一种温和调侃——其实世界并不一定会给你一个想要的答案,它更可能给你端上一口油锅。

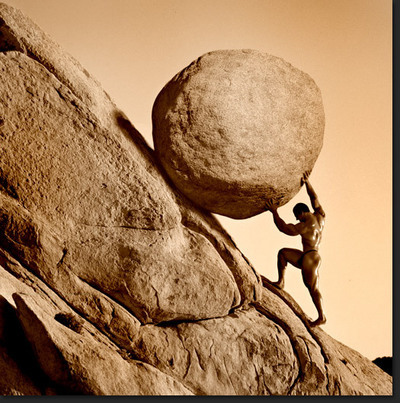

可尽管如此,人类总会认识到结果的荒诞,并以某种手段充实自己的生命。西西弗斯一次又一次地将巨石推向山顶,又看着巨石一次又一次地从山顶滚下,他的劳动是“无用”的,但却是他对抗荒诞结果、证明自己本真的存在意义的崇高行为。

所以,山的后面是什么?海的后面是什么?管他的,我只想咬烂你的拖鞋。三宫格梗图,便成功发展到了这一阶段——在认识到结果可能存在的荒诞性后,产生出荒诞的调侃。正如多年前流传过的经典表情包一样:我们要飞向何方?活着是为了什么?

去码头整点薯条而已。

只有在认识到世界的无意义和荒诞性后,才有真正的反抗。所以,如果你对山的那边、海的那边感兴趣——那么山的那边是海、海的那边是海岸、海岸上有一个码头,大伙一起去码头整点薯条。

不感兴趣也无所谓,念一念神秘咒语,照样飞升哈基米星球:哈基米南北绿豆,哈压库奶龙,曼波!

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论