2025年7月27日13时11分,我坐在西岸美术馆附近的一家咖啡馆里。

虽然这家咖啡馆貌似没有主理人,但毕竟地段摆在那里,我点的这杯柠檬茶应该会让我被东方明珠视为友方单位。

玻璃窗外,一只咕咕与我对视刹那,然后转身飞远。

坐我对面的同事因困倦陷入昏迷。在那之前,他还问了我这样一个问题——

“难道你不困吗?”

确实,前一天晚上四点才入睡的我,照理来说是该有些麻木的。毕竟,逛展当天早早出发,上午购物、下午体验,行程塞得满满当当。而中午这段空白期,正是找个地方休息一番,给下午活动积攒些体力的好时候。

或许大伙都是这么想的,因为我看到这家地理位置绝佳的咖啡馆,聚集了无数提着黄色购物袋的《明日方舟》玩家——或者说,“博士们”——在这里小憩。

我手里也提着巨大的黄色购物袋,这是上午逛完主题商店后的战利品。里面装着整盒的通行证和徽章,还有几个亚克力立牌和毛绒玩偶。唯一可惜的,也就是去晚了没能买到那件工装马甲。但其实我早早就出发了,只是在和同事一起到商店门口时才突然想起,我忘记带身份证了。于是,我只好打车回家去取身份证,这一来一回又折腾了一个多小时,像看了一集《倒霉熊》。

回去取身份证的路上,出租车司机好奇地向我打听这边是什么展,是油画展之类的吗?而在我给出了相关信息后,他便吃惊地问我——

“里面都有啥?值吗?”

说实话,对这个问题,我也略微抱有疑问——就当时那个状况,我不光没进沉浸展体验,甚至连爆我金币的商店都没进去,这让我实在难以给出一个合适的答案。哪怕这阵子老有朋友时不时地给我分享几条有关这次展的小红书,我也忍住没去了解,只为了留下更真实的初见体验。而最后,当我彻底逛完展,并写下这篇文章后,似乎终于可以给出一个结论。

当然,从我前不着村后不着店的逛展日期,以及这篇文章的完稿时间来看,估计各位也能察觉到,这应当不是一个对集成映射线下展的详尽介绍与导览,也不是对整场展览的阶段性总结和尬吹——甚至,我本来都没打算写这篇稿子。但在我走出西岸美术馆后、在我回家整理那堆时尚小垃圾后,我的确想从某个侧面来跟大家聊聊这整场展,你也可以把这当作一个主观性极强的见闻录。

准确来说,这场展的名字叫做“2025 明日方舟:集成映射——沉浸式线下展”,但由于它分成了两个部分,后文便用“主题商店”和“沉浸展”来分别指代。

说回那一天。在我取回身份证后,便进入N馆与同事会合。主题商店在N馆深处,而在N馆的入口处,还有一小块《明日方舟:终末地》展区。

巨大的流水线在这里运行,旁边是一只“企鹅”正巡视自己的领地,时不时还停下做水鸟状沉思——可能是太久没上线忘记这个产线到底是怎么连了,也可能是哪块产物堵了。这位Coser身上很有戏,不光有待机动作,每当有人拍照时也会相当配合地做出各种姿势,虽然还没进正式的展,但沉浸感就已经在奇怪的地方体现出来了。顺带一提,这位女管Coser似乎会在B站疯狂自搜,线下营业完继续评论区营业,可以说是敬业这一块。

进到商店,里面时不时刷新出几个穿着NPC制服的工作人员,四处解决问题。虽然身上写着NPC,但活人感都很强——在主题商店里,我看到一位博士向工作人员咨询某样商品(就是我心心念念的工装马甲,看来想买这个的人确实很多)在哪个位置,工作人员表示商品今天已售罄,并相当大幅度地用手臂比“叉”,做出了一个“哒咩”手势,有一种独特的信念感。

往远说,这让我想起“C属性大爆发”,往近说,则是让我想起前些天晚上看的《明日方舟》夏活前瞻直播。直播里提到增加好友上限时,还特意说“地铁上加好友不用先删好友腾位置”,玩上了前阵子爆火的那个梗。这其实挺有意思的,《明日方舟》不只是官方造梗,让玩家发掘,还有不少从玩家群体中诞生的梗光速被官方玩上,又反作用于玩家。这种“大家一起玩梗”的互动感,似乎将某种天然的界限模糊了。

伴随这样的互动,我们走出主题商店。门口有面巨大的通行证墙,刚吃完谷的博士们在这里交流,算是个心照不宣的通行证交换区。但我单抽两发通行证出了水月和斯卡蒂,没什么不满意的,也就没加入交换的队伍中。此时已近中午,在主题商店里挑挑选选一上午的我们,急需找个地方休息一下。于是,就有了开头的那一幕——同事陷入昏迷,我百无聊赖地打着那把刷了两千多个热水壶的界园肉鸽。

接着,一个人——说实话我压根没看清这人的具体特征——突然从我身后出现,塞给我张小卡片,四四方方,上面印着《明日方舟》精英干员LOGOS。她把无料递给我,也在昏迷的同事桌前摆了一份,然后就飞也似的跑开了,我甚至没来得及把购物袋里的LOGOS玩偶掏出来给她看。

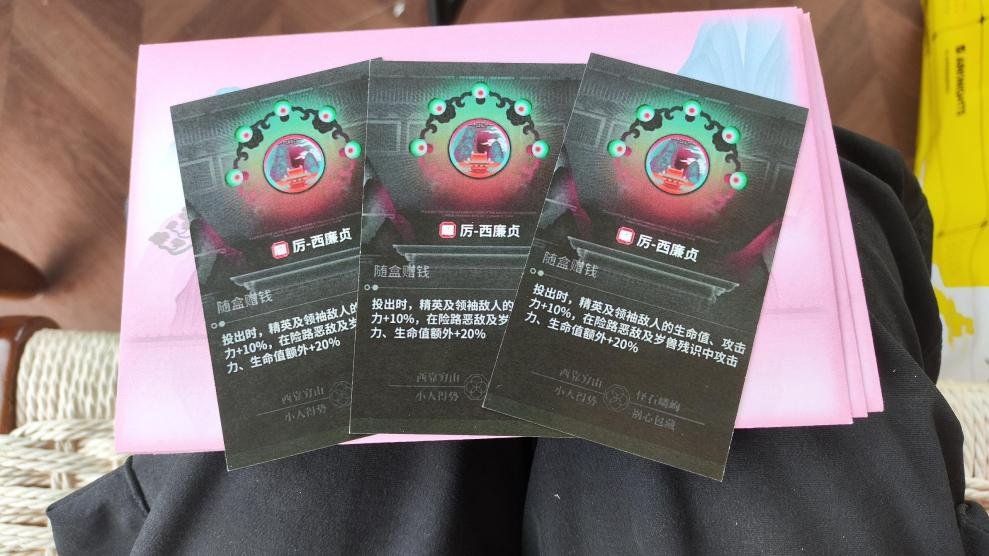

到处发无料的不止她一个。没过一会,又有一个身穿博士装束的人凑过来,手捧的纸盒塞得满满当当,姿势像是上世纪的街头卖烟小贩。他给大伙发的无料挺有趣,每个人都能从他那抽三个信封,里面装着界园肉鸽的钱币道具。按理来说,来逛线下展的各位应当都是游客分队,也不知是否有人从里面抽到了茧成绢。

最后的最后,当我们即将离开这里,前往A馆体验沉浸展时,我又收到了一份印着泥岩图案的无料,这来自现场一位穿着泥岩COS服的朋友,我第一次见到他,还是在这家咖啡馆的男厕所里。随后,我又加上了现场某个博士的游戏好友——他本来是想先加我同事的,但他们之间有层厚壁障。加完好友后,才结束了整场“明日方舟式社交”。

放眼望去,整个咖啡馆大致都是这样的景象——博士们的交流大多止步于塞无料和道谢,偶尔会在游戏里加个好友,然后相忘于人海。

这种模式的社交很淡,一如《明日方舟》游戏里至今没有聊天功能那样,淡如阵雨,时有时无。

只有日后游戏里不知从何而来的线索7,记录下了这一切。

聊了这么多场外的话题,也是时候给大家介绍一下真正的重头戏——那场沉浸展了。但正如其名,沉浸展必须亲自体验才能得其要领,要是我用流水账给大伙介绍里面都展示了什么,那便成了隔靴搔痒。这样看来,写这篇文章倒与写游戏评测很像,要传达的东西并非“是什么”,而是“感觉到了什么”。

正如装置艺术需要观者在特定的空间中体验一样,这场沉浸展也是如此。当然,不同于需要观者主动辨别意象,并加以个人解读的抽象艺术,这场沉浸展更像是一款被设计得严丝合缝的游戏,一款被拖拽到现实中的大型真人游戏。而原型,正是《明日方舟》的集成战略。

简单来说,《明日方舟》的集成战略是一个融合了塔防与肉鸽的游戏模式。这几年来,我每隔一段时间都能刷到以“为什么二游都在做肉鸽”为主题的视频,大多数时候,无论是视频论据,还是评论区中的讨论,都在指向唯一的结果——因为《明日方舟》做了集成战略。这足以见得集成战略有多成功。

它的成功有多方面原因,设定、玩法、音乐、美术……无论哪样都缺一不可。而这场沉浸展,用场景与演出还原了设定、音乐、美术这些被动接受的内容,又通过一些设计来给沉浸展赋予真人参与的玩法。

还记得我前面说的,要给下午积攒体力吗?我现在说这事,其实不是想跟大家说玩法耗费体力,而是真正开始这些玩法前的等待,耗费体力。比如“傀影与猩红孤钻”展区,连场馆里的工作人员都在向刚刚入场的人推荐先看这个。

在我看来,等待完全是个拉高期待感的过程。如果排队的结果,没能接住这个期待感,那失望会比不等待要大得多。还好,至少从场景与演出来看,这一切都值得。无论是“傀影与猩红孤钻”展区,还是“水月与深蓝之树”展区,它们都在长久的等待后,给出了令人满意的演出效果。

在“傀影与猩红孤钻”展区中,斑驳的光影将古堡的气氛渲染得淋漓尽致,舞者的演出也让人身临其境,最终的对决更是给见惯了立绘对撞的博士们,献上精彩绝伦的表演。顺带一提,我去的那天还见到几位穿着COS服的观众,他们的轮廓也成了这场演出的前景。聚光灯外,亦是舞台。

在“水月与深蓝之树”展区中,博士们随着剧情一路下潜,经由某种类密室逃脱式的关卡完成互动。但话说回来,十来号人共同解谜,其实没太多解谜的感觉,主要就是互动一下罢了,令我无比欣赏的还是真人演出。

但……这一切终将谢幕,随着演员们的挥手致意,博士们开始奔赴下一个展位,去逛下一个区域、排下一个队列。虽然稍有怅然之感,但还有许多东西仍未体验,那些内容催着你继续向前。

真正物理意义上催你向前的,还得是“探索者的银凇止境”那位萨米的NPC。在这个展区,需要五位博士一组进入小屋,用手中的感应道具激活隐藏的密文板。与此同时,身后会有一个NPC提着斧子来砍你。进入前,身上写着NPC的工作人员与博士们有说有笑,三令五申千万别伤害NPC,如果不想被追还可以戴上个荧光手环。

我不想带荧光手环,也不想被追,于是躲进了柜子里——也许是玩《逃生》的后遗症。另外,我感觉屋子里的床底也可以钻,不知是否有神人曾尝试过这样的操作。

以上,便是凸显沉浸式“玩法”的几个展区。它们或是从头带你走一遍集成战略的某个结局,或是截取其中的片段让博士乱入进去,以求真正的体验感。也正因这种结合了真人表演的舞台剧式演出,每场都有确定的时长和观众人数,才导致了等待。

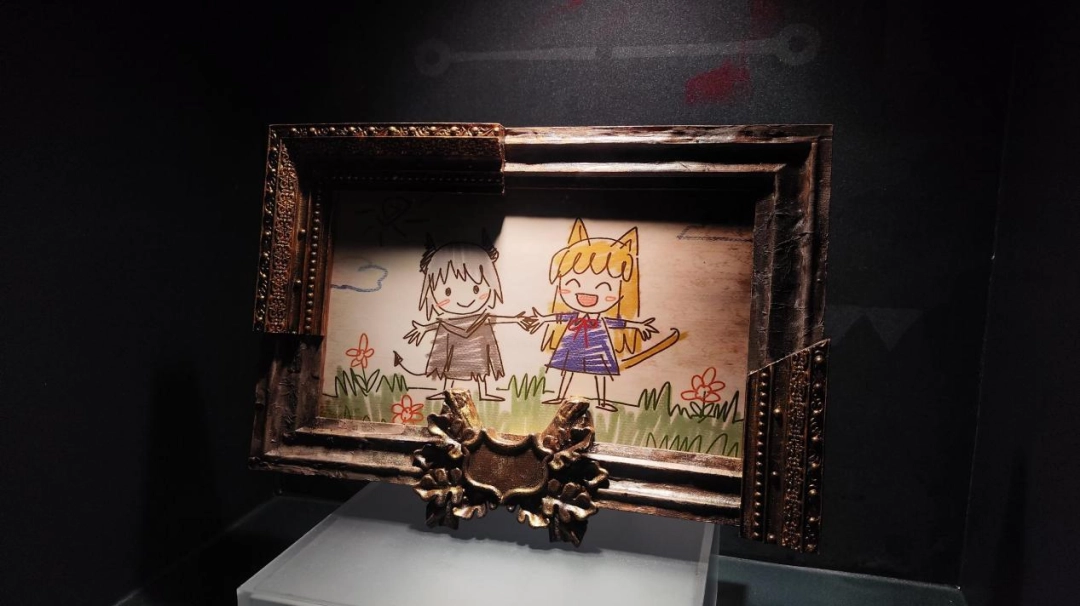

唯一不用等待的大型展区,就是“萨卡兹的无终奇语”主题。这也是最贴合传统意义上“艺术展”之名的展区。用以规整走廊的墙上有一幅幅结局插图,用小程序还能看AR动画和背景故事。其中有一整面墙,全是萨卡兹肉鸽的藏品。但说实话,这种游戏道具的实物化展示,在《明日方舟》的地铁站展陈也能偶尔见到——也不知是鹰角把艺术展带到了日常里,还是把日常带到了艺术展里。

或许是这个展区确实没啥可玩的,所以主办方特地设置了符合艺术展特质的打卡拍照环节——毕竟,到艺术展不拍照等于没到艺术展。无论是巨大的魂灵熔炉,还是还原度极高的Coser,都保住了这个展区起码的基准线。更何况,展区里还游荡着几个到处派发任务的NPC,也算是对“沉浸”一词的扣题。

至于小刻肉鸽和界园?我压根没找着小刻在哪。按理来说小刻的Coser应该会在对应的场景,但这次的确没有见到,可能是刚好轮班了,兜里准备的零食也没能投喂成功。而界园则在一个很小的展示区,本想去弄一个界园门票,但估计NPC进界园消失不见了,便就此作罢。

兜兜转转排排队队一下午,这场展算是彻底逛完。也许我真的有了“沉浸感”,但更多的,还是怅然。

沉浸感从何而来?华丽的场景、鲜活的工作人员、在场的每一位博士,都是沉浸感的一份子。

工作人员在场景里发放猩红剧团传单、作为深海教会的成员拉人入伙、化身游戏中的角色在那里营业表演,这是游戏与现实的沉浸。博士们因游戏相聚,萍水相逢而又天各一方,这是个体与群体的沉浸。

但一切沉浸都将结束,这场展将在19:00准时散场,演员们将卸下妆容,观众也各奔东西,我也得抓紧回家等着第二天继续上班。

可是,这场沉浸展还是会留下些什么。

就像许多游戏都在追求一种虚无缥缈的“代入感”那样,玩家要切实地带入其中,感觉自己就是其中的主角,然后经历游戏设计好的一切。而这场极富互动性的沉浸展,也像是代入感极强的一场多人线下游戏,这甚至不能用代入感来形容,因为你就在那里。它也和许多游戏一样,不看结果,只看感受。

人们喜欢在艺术展拍照,可能也是因为想要留下那一刹那的感受。照片哪里找不到呢?那些官图的构图可比自己拍得好多了。但自己拍摄的东西,就是会寄托按下快门那一刻的所有情感。

更何况,这可是《明日方舟》。正如在地铁上与某个陌生人加上了《明日方舟》好友,结局大多只是互送线索7。但在加好友的那一刻、在识别到同好并短暂交流的那一刻,仍是令人兴奋的。

曲终人散,我漫不经心地离开展馆。我知道,这将是我最后一次见到这里的许多人——无论是上午那些展馆外的人,还是下午那些展馆里的人,又或是中午那只飞远的傻咕咕。但在这一天的种种体验,终究会留下来,并变成别的什么东西,就像这篇文章一样。

所以,关于那个问题:“里面都有啥?值吗?”

相信各位在读完这篇文章后,应该看出了我的答案。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论