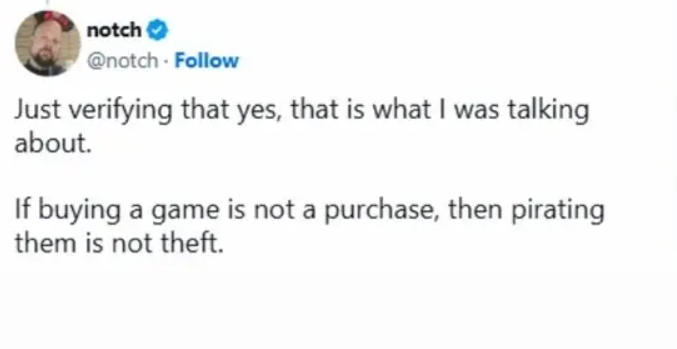

“如果购买游戏不等于拥有,那么盗版就不算盗窃。”

——《我的世界》制作人Notch

诺胖(Notch)这是搭错哪根筋?竟然抛出这般暴论?

恐怕得从这两年引起广泛讨论的一个社区运动说起。

一

“停止杀死游戏”(Stop Killing Games)是一项玩家运动。它的目标是通过立法的方式,保证玩家能继续游玩已停服的在线游戏——换句话说,就是确保玩家购买的游戏,属于玩家自己。

2023年12月14日,育碧象牙塔工作室(Ivory Tower)宣布《飙酷车神》将从商店下架,并对“不符合退款政策的玩家”拒绝退款。翻译成人话,就是‘游戏停服了,钱不退’。因此,育碧的做法引发了广泛的争议,其中尤以主播罗斯·斯科特(Ross Scott)的观点最为尖锐,他在搜集证据,想把育碧告上法庭。

等到2024年4月2日,斯科特开始采取行动。但他认为想要解决根本问题,就需要从立法层面,对游戏厂商的霸王条款进行监督。于是,他号召全球玩家一起联名请愿,并承诺会负责联系渠道把请愿书发给各国立法机构——“停止杀死游戏”运动正式启动。

参与请愿并不难,当时作为声援,我也有线上签名。但一年过去,看不到水花——因为我们所得到的,只是一场充斥着官僚主义低效的喜剧。

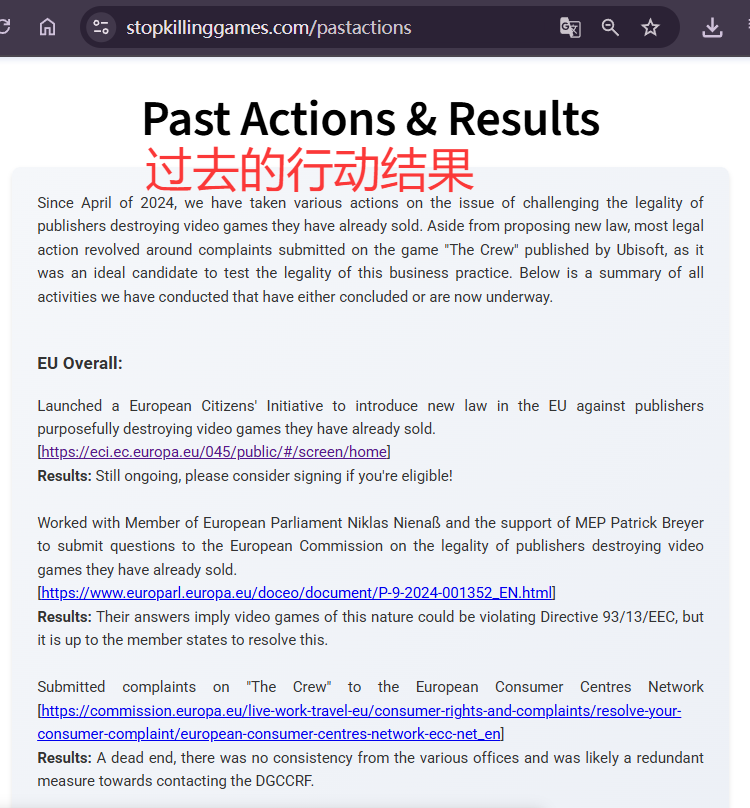

在欧盟,我们在参议员的支持下,成功向欧盟委员会提交《关于运营商销毁已出售电子游戏合法性的问题》,被回复的确可能违反93/13/EEC,但具体取决于欧盟各成员国的法律。也成功向欧洲消费者协会提交关于《飙酷车神》的投诉,但欧盟办公室意见不一致,仍在扯皮。

在英国,我们曾成功向英国议会提交请愿书,但由于负责上次请愿书的英国议会已解散,面对新一届议会,需要重新请愿来走流程。

在巴西,我们尝试控告育碧,但被要求提供《飙酷车神》销量数据,最后因为无法获得数据而诉讼失败。

法国的审核仍在进行,德国在等待最终决定,加拿大回应称相关问题“应找各省解决”,而美国则杳无音讯。

二

从这份结果来看,“停止杀死游戏”的运动已经破产。6月23日,斯科特发视频承认了失败。但事情的走向,却因为他的发言走向抓马和狗血:他没有怪罪立法程序的臃肿和困难,而是把大部分责任归咎到另一名油管博主——海盗软件霍尔。

谁是霍尔?他是油管244万粉丝的游戏博主,是暴雪的前员工,也是一家独立游戏工作室的老板。大概你可以认为他是外网版的王老菊,拥有一呼百应的影响力。但与王老菊不同,他曾发布一条质疑斯科特的视频,吐槽“停止杀死游戏”运动。

霍尔认为,《飙酷车神》中存在汽车品牌的授权,如果育碧继续运营就必须支付高昂的品牌续费成本;并且,大部分游戏的玩家都会随着时间推移而减少,这意味着收入将会降低。但维护服务器的支出却仍旧高昂,游戏厂商就没有亏本运行游戏的动力,更不用说《飙酷车神》的新作已经推出。

霍尔担心,“停止杀死游戏”的诉求如果被立法,就意味着任何“在线游戏”最后都可能成为不断放血的负担。这代表游戏立项时要考虑的更高风险,玩家可能再也看不到《最终幻想14》或《宝可梦GO》这样的作品。

游戏行业的共识是,玩家买游戏买的不是游戏本身,而是服务。后面的直播中,他更是点名批评“停止杀死游戏”运动的发起者,把斯特克描述成民粹煽动者,“令人作呕”。

没错,霍尔的立场与斯科特针锋相对,整个质疑影片133万的播放也可能对舆论不利。但很难确定霍尔是否真像斯科特说的那样,是“停止杀死游戏”运动的罪魁祸首。因为打开视频区,绝大多数都是批评的声音。

比如指出霍尔的事实错误:

“要求在线的单机游戏现在一点也不罕见”

怀疑博主的立场问题:

“惊!在线游戏的开发者居然在阻止一场反对该模式的运动。”

讽刺和解构:

“员工脱离暴雪,但暴雪不会从员工身上消失。”

还有给出方案,证明“停止杀死游戏”运动的愿景可行:

“游戏停服,厂商应该让玩家搭建自己的服务器。”

后续,斯科特和霍尔又经过多次交锋。斯科特邀请霍尔对谈但被拒绝,理由是认为斯科特“做人虚伪”。很快,这种先人身攻击的行为就遭到了社区玩家更热闹地回应——“霍尔觉得代表玩家的斯科特很虚伪,那你霍尔又是个什么东西?”

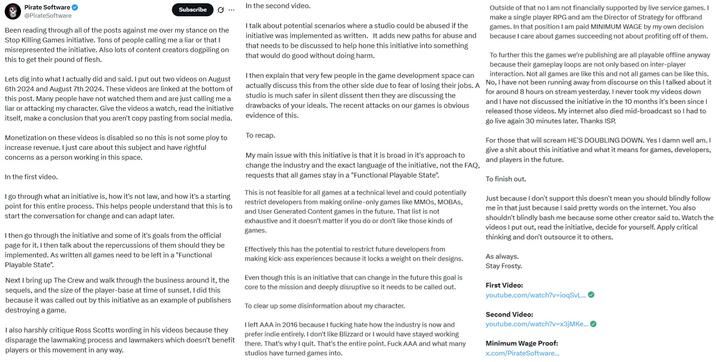

常规流程随即到来:不堪其扰的霍尔发表“小作文”,号召大家独立思考,勿跟节奏。并强调,自己并非利益相关群体,而是在制作一款单人买断RPG,并以自己拿公司最低工资的说法,想证明自己对游戏的热情。

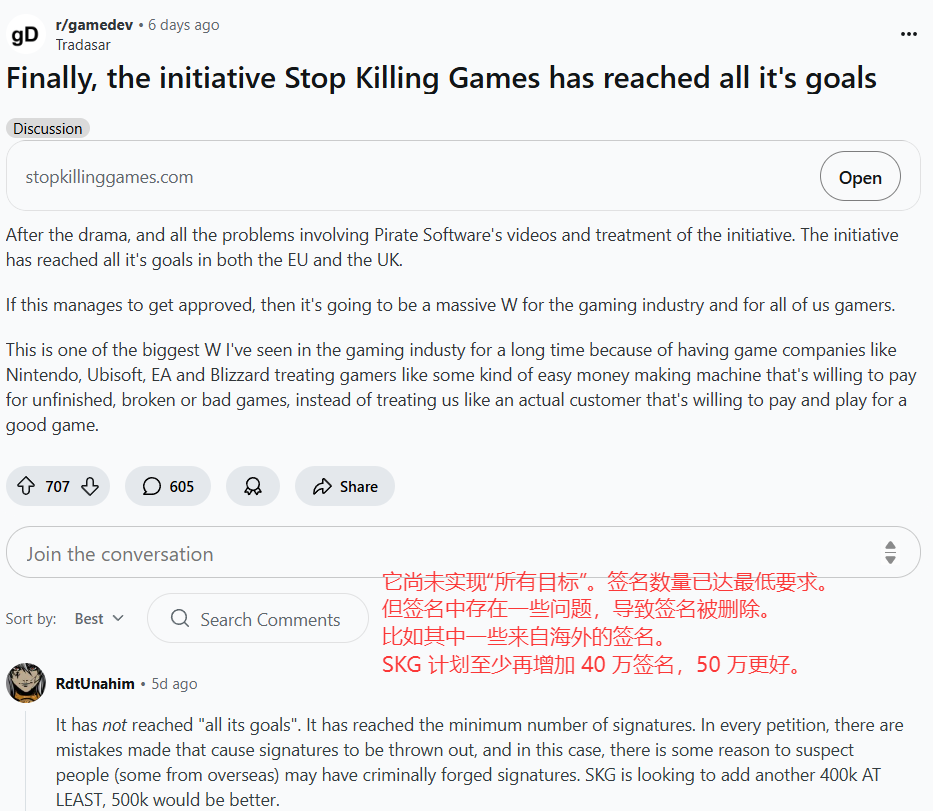

团结内部的最好办法,就是找到一个外部敌人。是非对错不重要,重要的是这番流量巨大的骂战下来,确实让“停止杀死游戏”运动重新获得关注。甚至最新准备提交给欧洲议会的相关决议,半月不到就获得了超过100万人签名。

三

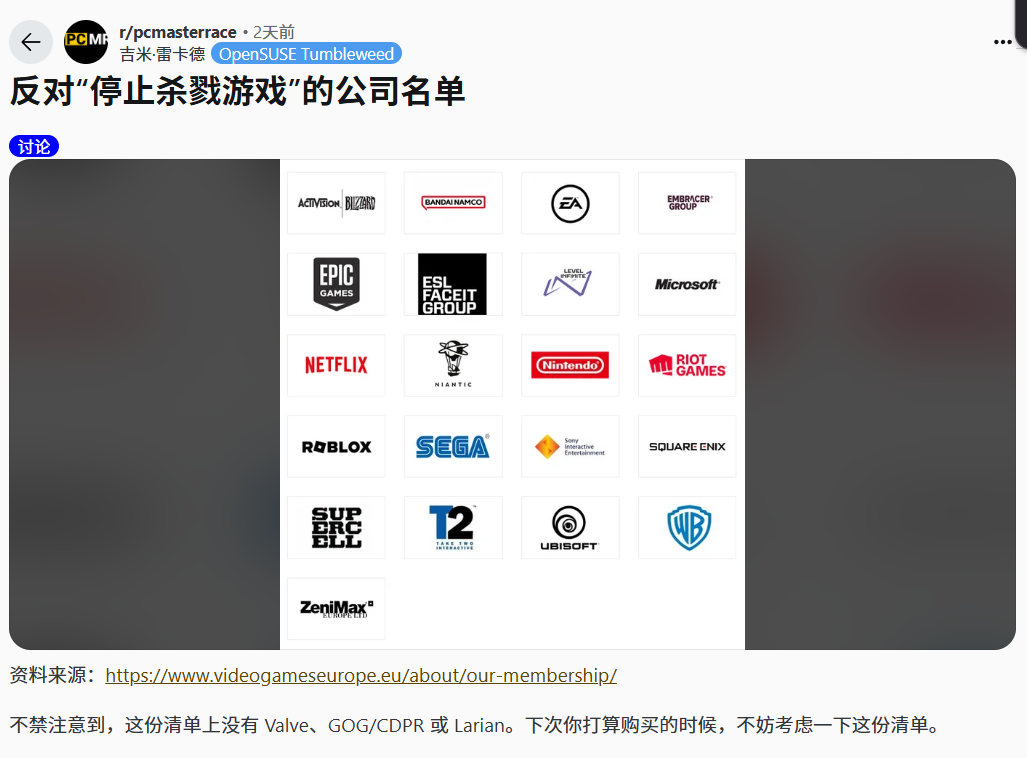

百万签名是有效的。最好的证明,就是惊动了由育碧、EA、动视暴雪等厂商组成的“欧洲游戏协会”。他们在上周五发表了联合声明——这份长达5页的声明,也是游戏厂商首次对“停止杀死游戏”运动作出回应。

声明强调:厂商终止游戏服务是基于“多方面考虑”,并非“轻率决定”。玩家一般都会获得“合理通知”,且这些做法也符合法律上对消费者保障的规定。

声明还解释:游戏不同于书籍或电影,运营需承担重大开支风险——如果强制延长游戏寿命,将会提高风险,引发行业的“寒蝉效应”。

声明也回应了玩家给出的方案,在第二页、第三页做了详细解释。简单概括,就是他们认为授权给玩家做私服的游戏续命方案,会造成监管缺失,让不良内容充斥服务器,最终既导致玩家身心受伤害,又会影响厂商品牌的声誉。

至于消费者保护方面的质疑,声明在第四页和第五页再次解释游戏卖的是服务。尽管声明也对游戏的文化属性做出了肯定,进而给了一套由专业“游戏保存”机构负责的方案——只是附带的链接连到Embracer,这家大厂前几年刚刚关闭了几家深受喜爱的工作室,恐怕并不能让大伙放心。因此,被玩家广泛认为缺乏诚意。

或许站在公司的立场,这份声明有一定道理。但这显然并没有说服大部分玩家,反而进一步激发了社区的斗争热情——于是,“欧洲游戏协会”的成员被扒了出来,进行挨个锐评。

网飞你在里面做什么?

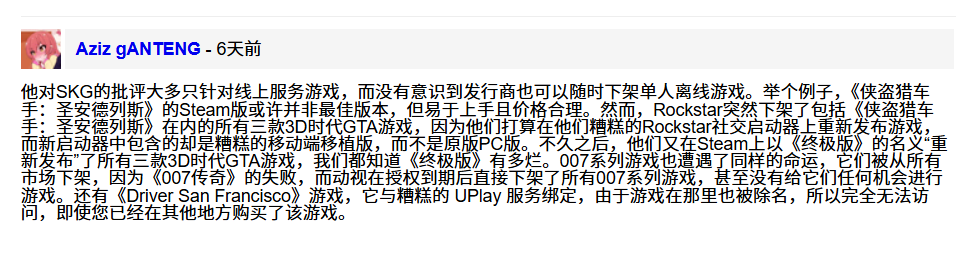

有玩家批评,声明刻意忽视了单机游戏,但现在单机游戏同样是“被杀死”的重灾区。比如,R星就曾在Steam下架“给他爱”三部曲,并强制更新成糟糕的复刻版,还有动视的“007”系列,更是在IP授权到期后,没有任何办法进入游戏。

更有人注意到,联名请愿的签名数(百万级)出现下滑,原因是欧洲议会复核了请愿资格,导致欧洲以外的签名可能被取消。所以警告大家:运动还未胜利,社区仍需努力。

从立场来讲,“停止杀死游戏运动”绝对正确。

但立法最关键的是可落地性,情绪解决不了任何问题。

那有没有一个资本和玩家博弈之外的第三方视角,更全面地考虑问题呢?其实是有的——又是玩家、又是行业打工人的基层开发者社区,他们的讨论也许能找到出路。

有观点激进的。帖子揭露了“大公司害怕玩家运动的真正原因”,爆料包括“盗取玩家信息”“控制游戏难度逼氪金”“赌博成瘾性设计”等,其内容堪比2007年那篇揭露国内游戏行业乱象,由冯骥撰写的“朋克”文章《谁谋杀了我们的游戏》。

评论区的开发者肯定了他的说法——但目前,帖子已被版主删除。

也有寻找解决方案的——为解决厂商提出的,私服可能损害品牌价值风险的问题。一名开发者回答,也许IP托管,会是一个不错的法律路径。

比如,关于电竞游戏中第三方厂商组织比赛的法律细则,就早已存在。厂商也确实授权赛事组织者围绕他们的游戏进行商业化运作(如售票、赞助等),并允许在局域网内进行比赛活动。某种程度上来说,这已经算是“私服”——那参考这种“托管”,再细化双方的权利和责任,就可能满足各方的诉求。

但总体来说,开发者虽然普遍支持“停止杀死游戏”运动,但对落地的结果感到悲观。正源于对行业运行规则的深刻了解,他们深知‘上有政策,下有对策’的潜在风险。如果给游戏延寿不能带来利益,那厂商就总有办法规避相关法案的约束。

最简单的处理方法,就是明确地将购买按钮上的标签改为“租赁”——或许最初会影响部分用户的观感,但热门平台和热门游戏大概率不会受到销量影响。

毕竟,其实早就有平台全面肯定玩家对游戏的所有权。波兰厂商CDPR旗下的GOG,它就允许玩家购买游戏后拷贝、分享,甚至改造。这也是为什么《巫师3:狂猎》和《赛博朋克2077》不设DRM防盗版,因为理论上你买了GOG的游戏,游戏的使用权就完全属于你自己。

但结果就是,没几个厂家的产品敢拿到GOG上卖。立场绝对正确的GOG人气远不如Steam或Epic Games Store,上面更多都是些老游戏。

或许,这就是霍尔和大厂的担忧?他们认为如果把游戏“所有权”交给玩家,整个游戏行业会变成一个大号的GOG。

四

截至第二次修改稿件,“停止杀死游戏”运动已完成签名要求,正在准备进入立法程序,并得到了欧洲议会副主席尼古拉·斯特凡努茨(Nicolae Ștefănuță)的公开支持。

有很多人把这次事件,与2014年“澳洲消费者保护协会”起诉Valve的事件作对比——那一次“澳洲消保协”大获全胜,这才逼迫Steam全面推行了游玩2小时内无条件退款的新规定。

但作为一个去年就跟着斯科特“向八国宣战”的关注者,我知道这不是第一次“局势大好”——但只要运动热度稍微下去,立法者所谓的积极回应也不过是缓兵之计。

根本问题在于,我们消费者缺少一个既懂法律,又能代表玩家立场的角色。就像一位开发者所描述的,有权利、能立法的那帮人是不打游戏的,他们面对这种提案也是一脸懵逼。也许很多人认为,像‘欧洲游戏协会’这样的游说团体,影响力来自不透明的利益输送。但这事更关键之处,在于游说团体能够拿出更全面、详细、可实施的方案,手把手地教那些立法的‘游戏菜鸡’去设计相关法律。”

所以,真要是与其对抗,那玩家也得拿出一套平衡各方利益的计划,且保证能落地。

在西方民主的神话语境下,每条优秀的法律,都必须是多方公平博弈后,才能够讨论实施的,最终让每个人都利益最大化的游戏规则。

然而,在“停止杀死游戏”运动这个案例里,却恰恰相反。大公司通过游说团体,可以毫无障碍地与立法者对话。而作为消费者的玩家,却首先要完成不可能的挑战,去收集来自数十个国家、使用六种不同语言的上百万个签名——这才是最让我们恼火的一个点。

这也是我们所生活世界的荒谬之处:明明电子游戏已经是一个产值超越图书、音乐、电影总和的庞大产业。然而,与之形成鲜明对比的是,全球大部分国家对游戏行业的管理办法,却似乎还停留在上个世纪。

并且目前的现状是立法者不了解游戏,能与之对话的游说团体又代表厂商的利益,那么此议题的关键在于,需要建立一个更强势、更专业的组织来代表玩家利益,去和立法者做沟通。而不仅仅是像现在这样,玩家被粗放地归入消费者协会管辖。

平时喜欢装资深玩家的大人物们,如马斯克、斯宾塞,此刻恐怕就是检验他们成色的关键时刻。要是“停止杀死游戏”运动中有一个既懂法,又能参与到世界运行规则的人,我们或许很快就能找到一个既能保障玩家对游戏所有权的,又有可行性的落地办法。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论