四川芬达,一个以模仿为主的二人组合。

当然,“阿芬和阿达”是最近才定下来的名字与固定队伍,此前始终由四川芬达作为主角,辅以飞行嘉宾的形式来拍摄视频。

起初,他们的视频还是模仿各路网红,拍摄一些剧如本的正能量小短剧,又或者模仿带货直播间的形式,在视频中搞些夸张的表演,以此来“揭秘”某些“探店达人”或“带货主播”——而他们主要“针对的”,其实就是一个名为“四川可乐”,据传身价早已过亿的知名带货网红。也因此,他们的账号名才叫作“四川芬达”。

但早期这些视频并没有让他们一炮而红。真正让他们出圈,并被更多人窥见的,是他们转型后的“模仿明星”,以及“被模仿者”杨坤的一纸诉状。

越有特点的歌手,就越容易被模仿。只需要抓住特点大书特书,便可以让观众知晓模仿对象究竟是谁。而四川芬达模仿的,正是自带不少黑梗,唱歌特点鲜明的杨坤。

在四川芬达的直播中,被称作“阿坤”的男子戴着墨镜,竭力挤出沙哑的嗓音来翻唱歌曲,从经典儿歌到流行音乐无所不包,这也让他的表情显得极度夸张,一种奇特的反差感便油然而生。

动作上就更为传神,特别是脚尖点地疯狂折磨地毯的行为,将“杨坤一边唱歌一边碾烟头”这一流传已久的模仿秘籍,演绎得淋漓尽致。而边唱歌边挂挡起步调整蛋道的细节,也被其完美呈现。

除此之外,他唱歌时的各种表现,甚至在“原版”的基础上更进一步——不光是状态上的夸张,还有各种令人印象深刻的玩梗。像是用一句堪比标点符号的“没错”在每句歌词之间取消后摇,沙哑的发音又使其听起来充满遐想空间,这便被不少人联想到杨坤去年开的一场演唱会——在那场演唱会中,虽然开票售罄,可实际却空出一大片座位来,成了“没座”。

总之,即便四川芬达所模仿的每一个特点,都不能说是完全到位,不过当这些相似性组合到一起后,还是会让每一位观众意识到,这究竟是在模仿谁。

但模仿明星这事实在是太常见了。前几年大批“仙人指路”的高仿复制人,或更早期电视节目中的“明星模仿秀”,早已让不少人借此吃到大把流量。可为何这一次就出圈成这样,还引得杨坤本人出手?

原因无他,四川芬达整的活太狠了。在互联网上想火,你得有活,而这位被称作“阿坤”的模仿者,随随便便就能弄出不少出圈级狠活。

在杨坤曾演唱过的歌曲《泥巴》中,有这样几段歌词:“他们朝我扔泥巴,我拿泥巴种荷花,他们朝我扔石头,我拿石头砌小楼,我不闪躲,我眼里只有花朵。”虽说整体上表现得还是一种乐观的态度,可作为歌词确实有那么一点抽象。而“阿坤”也抓住了这一点,开始疯狂发散思维。

只见阿坤用沙哑的嗓音念完这两句歌词,接着说“他们扔啥,阿坤接啥”,于是便有了“他们朝我扔白菜,我拿白菜炒盘菜”“他们朝我扔鸡蛋,我拿鸡蛋做蛋炒饭”“他们朝我扔烟头,我捡起烟头抽两口”的千古金句,而“哦哦哦哦哦”的神秘吟唱和听上去像是“我不是阿诺”的“我不闪躲”,更让整段演出显得荒诞。

更神人的造句还在后面,一旁的人问阿坤:“他们要是朝你扔粑粑怎么办?”而阿坤淡然回应:“他们朝我扔粑粑,我拿粑粑做蛋挞,哦哦哦哦哦”稍加思索后,还成功实现了一题多解——“他们朝我扔粑粑,我拿粑粑做比萨”,可以说厨艺非常好了。

而在肢体上,当“阿坤”演唱诸如《死了都要爱》之类需要强劲高音的音乐时,过大的后坐力往往会让其原地栽倒,身体僵硬在地上动弹不得,只能让旁人想办法捞自己起来。

很明显,即便这只是一个模仿者,但也能通过模仿的手段轻易让观众产生移情。舞台上光鲜亮丽的明星面貌,在此刻变成了“扔粑粑”“随地摔跤”的低俗恶搞形象,这种状况所带来的情绪宣泄,的确能满足不少观众的发泄欲,也足够娱乐化。

只不过,整件事的发展,还需要一个将事态继续推进下去的催化剂。如今我们看到,杨坤的一纸诉状,正是起到了这一作用。

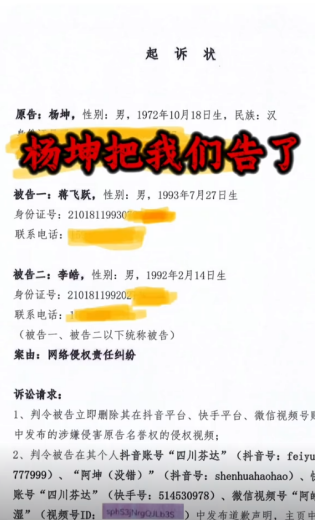

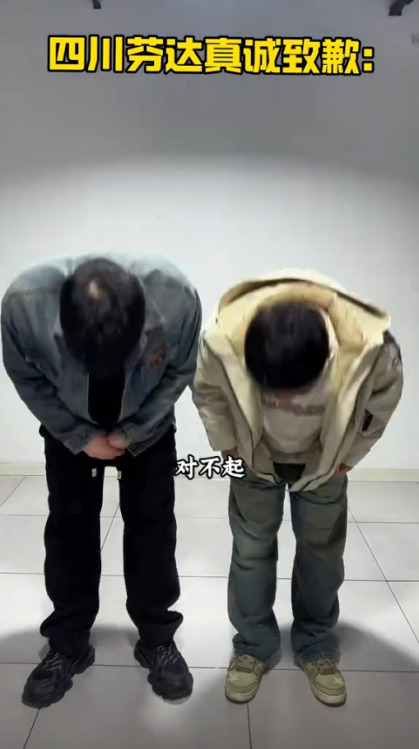

在今年三月份,四川芬达发布了一则“公开道歉”视频,声明自己收到了杨坤的起诉状,并表示他们并没有故意对杨坤的形象进行恶搞,视频内容也仅仅是以搞笑为主,且并未指名道姓地说是在模仿杨坤。

但在这之后,二人非但没转换赛道,还用“音乐人”的方式,正面出歌硬刚杨坤。在这首可以被称为Diss track的《你礼貌吗》中,不少歌词都显得格外针对,字里行间满是对自己遭遇的不忿。

他们在介绍歌曲时,还特地提及“如果你要是喜欢这首歌,欢迎随意拿去翻唱改编,我们不会起诉你”,看起来的确像是对杨坤的贴脸开大。

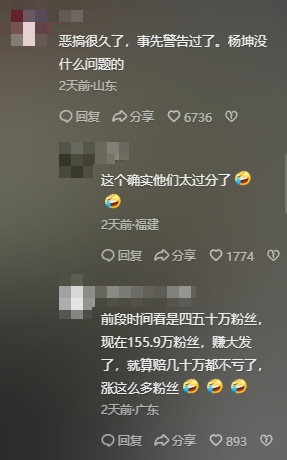

总之,被杨坤本人起诉这件事,给他们带来的并非警告,而是流量密码。他们甚至能将其作为“出圈”方式,让更多人在杨坤与四川芬达间的争端中,知晓模仿者“阿坤”的存在,这也不失为一种碰瓷营销。

其实在一开始,不了解情况的网友们还是以看乐子为主,不能说是支持四川芬达,也能说是中立态度。就像评论区中有人调侃的那样:“杨坤老师气得半夜被窝里偷偷唱了两句,发现一模一样。”

无论是这几年里杨坤演唱会的冷清,还是杨坤与刀郎之间的“故事”,这都是让杨坤在网友们口中风评变差的原因。此前在《中国好声音》中夸下海口的“32场”演唱会,更是经久不衰的老梗。这就让杨坤其人自带一种传奇色彩,而四川芬达的出现,恰好成了不少网友想要调侃杨坤的嘴替——于是,看乐子的心理便占据了主流,他们玩着相关的梗,搞出了一大批有趣的表情包。

但在四川芬达堪称贴脸开大的碰瓷营销后,主流的舆论则开始倾向于杨坤本人,而非模仿者四川芬达。毕竟,杨坤其实也没做错什么,反倒是四川芬达的模仿秀实在太过抽象,虽然句句不谈杨坤,可每招每式都来自杨坤,说跟杨坤无关实在是太过牵强。

更何况,这种碰瓷营销也让不少调侃向上转移,从模仿者阿坤到了杨坤本人身上。从发布日期可以看出,在近些日子里,杨坤此前的不少相关视频被重新翻出,并被打上了一丝戏谑的气息。网友们嘲讽的是“阿坤”吗?是也不是。网友们嘲讽的是“杨坤本人”吗?是也不是。网友们是在用消解崇高与解构权威的方式获取快乐,但无论如何,“阿坤”的种种行为也让杨坤本人的形象遭受了一定的损害——对杨坤来说,认为这是恶意丑化的确不为过。

此前,倒是也有类似的“丑化明星以至于本尊忍无可忍的案例”,或许可以给这次事件带来一些参考——比如经典的“王宝强起诉王宝弱”。

由于长相酷似王宝强,王宝弱成功把握住了这一财富密码,并一步一步升级,将自己整出的狠活,从单纯的模仿王宝强,到各种直播连麦,再到找来一个酷似王宝强前妻马蓉的女助理“牛荣”,最后直接一步到位表演与马蓉连麦。

这一层层的加码下,王宝弱成功将自己从“模仿秀”升级到了“丑化他人形象”,最终在被王宝强本人警告后,发布了严肃的道歉视频。虽然王宝强说过:“网络上模仿我的人很多,有些人还赚到了钱,我觉得这样也不错,只要他们不拿着我的形象商演或者破坏,能挣口饭吃也挺好的”,但像王宝弱这种纯揭别人伤疤的恶搞,确实会让人觉得过分。

所以,如今在对四川芬达的评价中,才更多以批评为主。在看完“朝我扔粑粑”,乃至比“扔粑粑”还猎奇的大批“作品”后,对杨坤的调侃也近乎变为同情。

而风评的下降、流量的下滑,以及直播间的封禁,也促使四川芬达在近期再次选择道歉。他们开启了一场直播,向观众澄清种种原因,说着曾经拍摄正能量视频的历史,讲述着在互联网上没有引路人的不易,总而言之一句话——他们是由于无知才犯的错,希望观众能够理解。而这次直播,也被称作“他们不是知道错了,而是知道害怕了。”

只可惜,无知永远不能成为犯错的理由。这场以道歉为主题的直播才进行一半,超管就赶来将直播间封禁。如今,连平台都抛弃了他们。

显然,即便杨坤此前有不少能够被调侃的黑料,但就事论事来说,在这次事件中,他必然拥有以法律武器追究责任的权利。或许在另一个世界线里,存在这样一个“坤哥”,大胆地接受各种恶俗的调侃,并亲自把这些梗玩上个两年半。但在这个世界线里,杨坤对四川芬达的追究是合情合理的。

到这里,其实关于这件事就已经不需要更多的讨论了。互联网上的观点永远不会完全一致——此刻,既有人同情“阿坤”,也有人反对“阿坤”,更有无数乐子人看着这一切争端,唯有诉诸法律才能得到最终的结论。照理来说,可以用一句“网络太混沌了”来感慨一番,但我并不打算就此收尾。

如果我们再往深处想,一个比“模仿”与“恶搞”之间的关系还要关键的问题便会浮现出来:“四川芬达”为何会变成这样,以至于惊动正主的?

或许是法律意识的淡薄,令他们无法把握“模仿”与“恶搞”的界限;也或许是众多“前辈”的诱惑,令他们欲求以“复制人”赛道赚波快钱。但归根结底,即便他们不知道自己究竟在做些什么,他们也知道,唯有迎合观众的需要,将自己的表演变得更加吸引眼球,才能收获更多的粉丝。

正如他们在直播中所说的那样,模仿者“阿坤”早年间曾在二人转学校学习过,也尝试拍摄过各种正能量短片,但仍旧有一身才华没表现出来,只有搞抽象、搞低俗才能获得流量。这就是景观社会,或者说奇观社会的面貌。在这个符号胜过实物,副本胜过原本,现象胜过本质的网络环境下,追逐流量的他们成了单向度的人,在商品的包装、展示和消费,以及媒介文化面前失去了自主能力——最终彻底被流量反噬。

无论是“王宝弱”还是“四川芬达”,他们都从“正常的模仿”一步一步走向了“惊动正主”,走向了法律意义上的侵权。而他们的热度也随之水涨船高,直至顶峰被彻底封禁。他们被流量挟持,又被流量抛弃,这已经成为一个典型的公式,甚至还会吸引来模仿者的模仿者,企图将这股足以令人翻身的流量据为己有。

而让获取流量成为网红乃至明星们唯一追求的,则是娱乐至死的风气。有这样的一种说法:“作为明星,私生活早已随同他的影视作品、广告、唱片、演唱会等一起销售出去了。明星唱那么几首歌,露那么几下脸,拿到的是非常惊人的回报,这里很大一部分正是明星隐私的价格。”当娱乐化占据上风,一切都是娱乐——麻木与冷漠成为常态,宣泄的刺激才会吸引人的注意。“扔泥巴”不够用,那就“扔粑粑”,“扔粑粑”不好玩,那就看“扔泥巴”的人举报“扔粑粑”的人。这些戏剧性要素的不断增长,最终会将主体压垮,使其淹没在信息和媒体的世界里。

在这个世界里,大众寻找的不是意义,而是奇观。

所以你还可以见到,在四川芬达的最后一次道歉直播中,其实没多少人真正关注道歉,反倒是直播间外的人,讨论着四川芬达的是是非非。直播间里,观众们只是刷着“没错”之类的梗,想看他们在直播间里再演一次丑角——无论是唱“扔粑粑”的“阿坤”,还是“被起诉”的“四川芬达”,这都是受众们绝佳的消费品。

这样的情况,已然不是网红带来流量,而是流量造就网红。在娱乐至死的系统性矛盾下,只会有越来越多的人以种种手段摄取流量,并想方设法吸引他人注意。如今,模仿已经打不过恶搞。而未来,恶搞又是否会被更低下限的行为所代替?这我们就不得而知了。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论